2025年7月中旬起,西南政法大学新闻传播学院“三下乡”实践团之2023级本科生“光影筑梦”卫国戍边团,在两个月实践中先后走进拉萨、昌都、林芝、那曲、山南等地市开展社会走访调查。

西藏昌都市江达县波罗乡国家级非物质文化遗产“波罗古泽刻版制作技艺”代表性传承人泽培在雕刻木板。新华网发 侯星羽 摄

拉萨河畔,实践团成员走进柳梧社区,近距离感受昔日小村庄的现代化蝶变。曾经,拉萨河是当地村民与外界连通的“天堑”,往返市区只能依靠牛皮船摆渡,闭塞的环境严重制约发展。随着青藏铁路延伸至雪域高原、柳梧大桥横跨河面、拉贡高速顺利通车,“天堑”终成“通途”。2023年5月,柳梧村正式转型为柳梧社区,如今这里安居房排列整齐,现代化便民设施一应俱全。团队成员用镜头定格下社区的崭新面貌,而柳梧的蜕变,正是西藏从封闭走向开放、从落后走向繁荣、稳步迈向现代化的生动缩影。

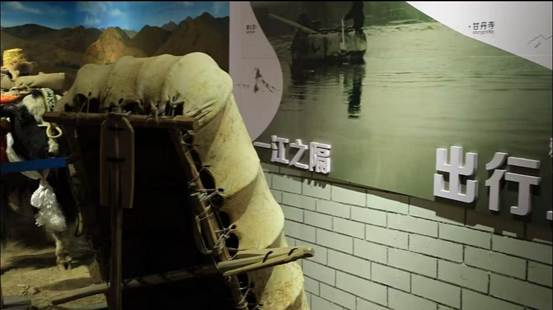

曾经柳梧村往返市区的牛皮船。新华网发 李雅婷 摄

走进西藏昌都江达县,这片升起西藏第一面五星红旗的土地,红色基因早已融入发展血脉。实践团先后走访江达县第一小学、县藏医院、铸牢中华民族共同体意识主题教育馆、聚康社区、岗托镇、波罗乡等九处点位。在第一小学,团队成员带着摄影设备与当地学生互动,手把手教孩子们使用相机,鼓励他们用镜头记录家乡的山水风貌与生活点滴,让青少年成为民族文化的“小小传播者”,在实践中厚植“中华民族一家亲”的理念。

实践团成员在西藏昌都市江达县合影。新华网发 林诗琦 摄

抵达西藏林芝市边境县墨脱,实践团恰逢“美丽边城·秘境墨脱”边疆摄影展颁奖典礼暨展览启动仪式。影展以光影为笔,全景式展现墨脱的亚热带雨林风光、门巴族珞巴族特色人文风情、戍边战士的卫国风采与红色历史传承。团队成员不仅见证了这场文化盛会,更积极参与影像传播,通过自身平台向外界推介影展,让更多人看见墨脱的发展成就与独特魅力。

实践团成员在西藏墨脱“边疆摄影展”中采访。邱昱菡 摄

在西藏那曲市,实践团恰逢当地传统赛马节。牧民们身着盛装,骏马奔腾扬起阵阵尘土,欢歌笑语回荡在羌塘草原。团队成员穿梭于活动现场,用镜头捕捉赛马骑手的飒爽英姿、牧民们的淳朴笑容,记录下传统节庆与现代生活交融的热闹场景。这些影像不仅展现了那曲各族群众的幸福生活,更传递出藏北草原特有的文化活力。

实践团成员在那曲恰青赛马节拍摄的图片作品。新华网发 林诗琦 摄

在西藏山南市桑日县,实践团走进鲁牡木材石材专业市场与旭日千亩苗圃果园基地。专业市场里各类木材石材产品有序陈列,商户们忙着接待客户;苗圃果园里,果树郁郁葱葱,农户们正进行日常管护。一个个落地生根的产业项目,正悄然改变着当地人的生产生活——专业市场带动周边群众就业,苗圃果园让村民实现“家门口增收”。团队成员用镜头记录下项目发展的火热场景,这些画面勾勒出桑日县“项目兴县、百姓致富”的鲜活图景,也见证了山南各族群众在发展中收获的满满幸福感。

实践团成员在西藏桑日旭日千亩苗圃果园基地采摘。新华网发 侯星羽 摄

实践团的同学们一致认为,此次实践不是终点,而是藏文化传播与边疆影像赋能的新起点。未来,这些带着温度的照片与故事,将持续成为连接西藏与相关省市的纽带,为西藏的文化传承、乡村振兴与民族团结进步注入更多青春力量,也让世界看见中国西南边疆日新月异的发展图景。

团队成员侯星羽在江达县第一小学教学生拍照。新华网发 邱昱菡 摄

团队成员邱昱菡在2025年索县格萨尔王妃珠牡文化旅游音乐嘉年华暨农特产品展销会拍摄。新华网发 石林巧 摄

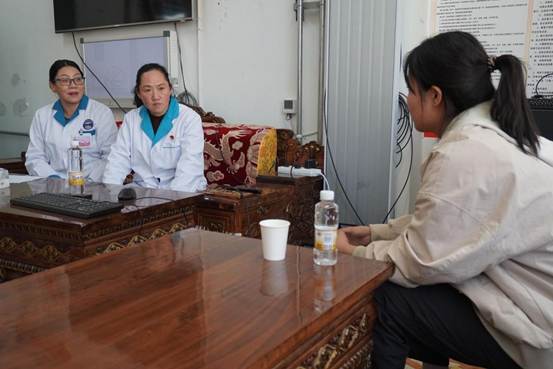

团队成员安嘉丽在江达县藏医院向医生了解当地藏医药发展情况。新华网发 罗贵午 摄

团队成员石林巧在浪子卡县羊卓雍错湖畔拍摄。新华网发 李雅婷 摄

团队成员罗贵午在江达县第一小学记录学生大课间。新华网发 安嘉丽 摄

团队成员侯诗琪在江达县第一小学记录学生大课间。新华网发 林诗琦 摄

团队成员李沁阳在赴西藏江达县途中拍摄青稞丰产图景。新华网发 侯诗琪 摄

团队成员李雅婷在拉萨首届林卡大赛中拍摄当地居民过林卡。新华网发 侯星羽 摄

团队成员冯耀烽在贡嘎国际机场拍摄主题活动。新华网发 向思怡 摄

团队成员向思怡在拉萨啤酒节拍摄啤酒节的热闹场景。新华网发 冯耀烽 摄

团队成员林诗琦在2025年那曲恰青赛马节记录赛马节盛况。新华网发 林玥儿 摄

团队成员林玥儿在那曲拍摄遇到的山野温泉。新华网发 李沁阳 摄