在西藏自治区成立60周年的历史坐标上,有一群年轻人的足迹格外清晰——他们跨越千山万水,从东北平原、齐鲁大地、烟雨江南奔赴雪域高原,用专业与热忱浇灌这片土地。自2003年大学生志愿服务西部计划西藏专项启动以来,已有上万名青年,将个人理想融入西藏发展大局,在海拔4000米以上的生命禁区,谱写着新时代的青春之歌。

跨越山海:当青春遇见高原

2024年7月,临沂大学美术学院毕业生邹恒站在布达拉宫广场时,手机定位显示她与山东老家相距3658公里。这个从未想过会踏足西藏的姑娘,在西部计划宣讲会上被一句“用一年不长的时间,做一件终生难忘的事”打动,毅然报名。她在日记中写道:矛盾的情绪里,我不断提醒自己,这是选择,不是逃离;是奉献,不是镀金。

与邹恒同批抵达西藏的东北小伙王英杰,则带着共产党员的使命感而来。毕业于东北石油大学的他,放弃了沈阳的高薪offer,选择到定日县从事基层服务工作。“群众工作看似琐碎,却是基层治理的基石。”这个习惯用代码解决问题的软件工程专业学生,如今更熟悉的是藏汉双语文件的归档规则。

据了解,自2003年实施西部计划以来,已有22批、共计1.3万余名西部计划志愿者赴藏服务。服务岗位涉及区直以及全区7个市(地)、68个县(区),涵盖乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理、卫国戍边等。他们带着“把青春写在高原大地上”的信念,投身于草场确权、宅基地勘界等关系农牧民切身利益的工作。

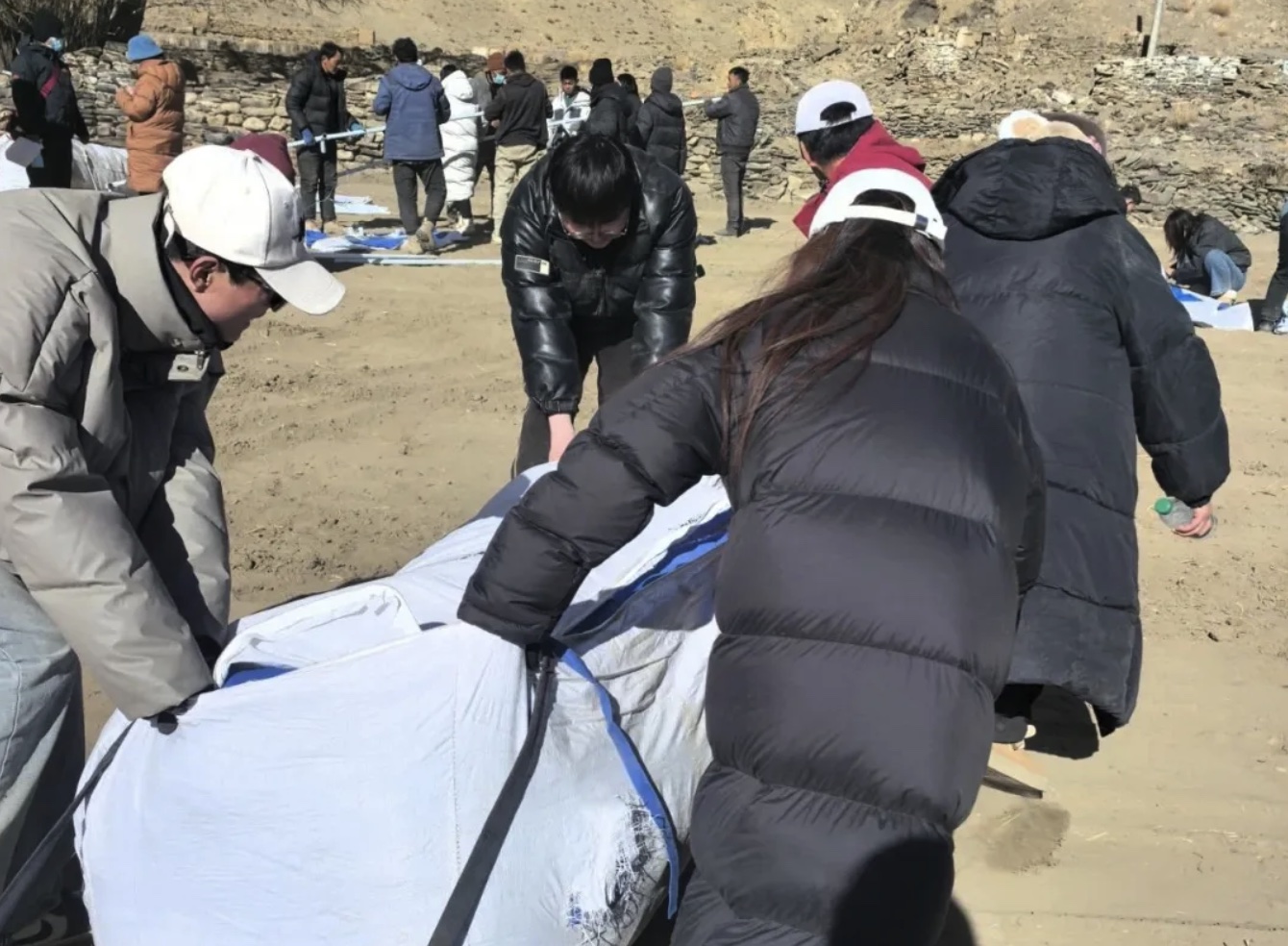

淬火成钢:在抗震救灾中见证西藏力量

2025年1月7日西藏定日县6.8级地震的震波,成为这批志愿者共同的成长烙印。

那天,原本是郭丰瑞筹备了很久准备回家过年的日子,他早早坐上了开往机场的车,在家族群里报备行程时,他看到工作群里“炸开了锅”:“怎么回事,刚才突然觉得天旋地转,人站不住”“是地震了吗”“地震了”……此时郭丰瑞距离机场约10千米。回家还是回乡?郭丰瑞没有犹豫,立即联系正在附近外出办事的同事,搭上回乡的顺风车去打这场逆风局。“路上看见藏族阿妈抱着孩子站在废墟前,那种无助的眼神让我瞬间忘了高原反应。”这个山东汉子与其他志愿者连续工作18小时,在零下15℃的环境中徒手清理倒塌房屋,指甲缝里嵌满泥沙也没停下。

在重灾区森嘎村,邹恒的经历更具象征意义。当团定日县委询问谁想去陪伴受灾儿童时,她脱口而出的“想”字,让震区第一个“青青儿童乐园”有了“守童人”。没有专业心理辅导经验的她连夜翻找资料学习经验,带着孩子们用墙绘疗愈创伤——画蓝天白云下的新家园,画手拉手的各族小伙伴。最让她动容的,是一个小女孩塞给她的纸条:“老师别怕,我们和你在一起。”

这场灾难让在藏的西部计划志愿者们见证了真正的“西藏力量”。李民庆在救灾日记中记录:“搬运物资的队伍里,有不会说普通话的藏族阿佳,有刚做完手术的乡镇干部,还有从内地赶来的专业医生。当所有人喊着号子把发电机抬上卡车时,我突然懂了什么叫中华民族一家亲。”

双向奔赴:当酥油茶遇见潍坊肉火烧

文化的融合往往始于味蕾。王英杰至今记得第一次喝酥油茶时“像喝了一口融化的黄油”,但半年后,他竟能品出不同牧区茶叶的细微差别。这种变化也发生在藏族群众身上——长所乡的牧民次仁,如今会在微信里给志愿者发“潍坊肉火烧真得劲儿”的语音,这是郭丰瑞教他的山东方言。

更深层的交融发生在节日中。李民庆在这里经历了在西藏的第一个古突节,当天正好是他的生日。古突夜,他跟藏族同胞们一起吃“古突”、驱年兽。古突里藏着象征各种各样意义的藏语字条。李民庆拿到的是“月亮”,阿佳们告诉他月亮代表着善良,“我也希望自己能一直心存善念,行善事,永远无愧于心。”

语言曾是最大障碍。邹恒的解决办法是“重复重复再重复”,“没有工作的时候就去听藏族同事聊天,说一句学一句。听不懂没事,先让嘴巴记住。”而今,她的藏语已能应付日常工作,藏族同事也会调侃:“小复读机,又在学藏语呀。”

根系高原:60年接力中的青春答卷

据西部计划西藏项目办统计,西部计划西藏专项实施以来,先后有4000余名服务期满的志愿者选择留藏工作,他们深入基层,艰苦奋斗,为当地经济社会发展作出积极贡献。2024年西藏自治区党委社会工作部等7家部门联合印发《关于健全新时代志愿服务体系的实施方案》,建立西藏自治区志愿服务激励嘉许办法和星级认定制度,增强志愿者的认同感和荣誉感。对志愿服务时长达到星级标准的志愿者,在学校教育、就业创业、公共交通、金融服务、生活服务、关心关爱等方面提供一定的优待。

从参加助农收割,再到宅基地审批勘界工作,李民庆用三个月走完了县区的十三个乡镇;经历草场确权,解决县域范围内农牧民纠纷等老百姓切身利益问题,李民庆真正领悟到“从群众中来,到群众中去”,在田间地头的日子里,他学会与群众沟通,汲取草原智慧,见证同事们如何将政策落实到每一个细节,无形中化解百姓难题。这个河南小伙,最近正备考当地公务员,“咱们志愿者有政策扶持,而我也想用更长的任期参与乡村振兴”。

王英杰则把“互联网”思维带入乡村工作。他帮助想做自媒体的村民注册账号,讲解网络流量规则,用AI编写文案“比起大城市的IT精英,这里更需要‘土味程序员’。”他笑着说。

王英杰则把“互联网”思维带入乡村工作。他帮助想做自媒体的村民注册账号,讲解网络流量规则,用AI编写文案“比起大城市的IT精英,这里更需要‘土味程序员’。”他笑着说。

继往开来:新时代的青春宣言

站在西藏自治区成立60周年的新起点,这群年轻人有着共同的感悟……

“从前觉得奉献是宏大叙事,现在明白它藏在一份份档案、一亩亩青稞地里。”——王英杰

“在帮助藏族阿妈学会使用社保系统时,我触摸到了民族团结的质感。”——郭丰瑞

“孩子们用彩泥捏的‘志愿者叔叔’人偶,是我最珍贵的职业勋章。”——李民庆

“地震时牵着我手说‘老师别怕’的孩童,让我读懂什么是教育的力量。”——邹恒

22年来,西部计划志愿者(包括研究生支教团志愿者)共设计实施了“情暖童心、阳光同行”“再见、传染病小怪兽”等40余个志愿服务项目,涉及助学助教、助老助残、文明倡导、生态环保、传染病防治、学业辅导等多个领域,服务覆盖8万余名青少年。西部计划志愿者(包括研究生支教团志愿者)除在岗服务外,每年度志愿服务时长达1.6万余小时,切实展现新时代青年志愿者的素质和风采,有力服务党政工作大局和人民群众需求,凸显“实践育人、双向受益”的社会功能。他们像格桑花一样扎根雪域,用专业学识唤醒沉睡的资源,用青春热血浇灌希望的种子。

2025年7月,当西藏的来古冰川野花盛开,纳木错湖水碧蓝之时,新一批志愿者已整装待发……在这片占全国陆地总面积1/8的土地上,新时代志愿者的故事,仍在续写更接地气的西部篇章。