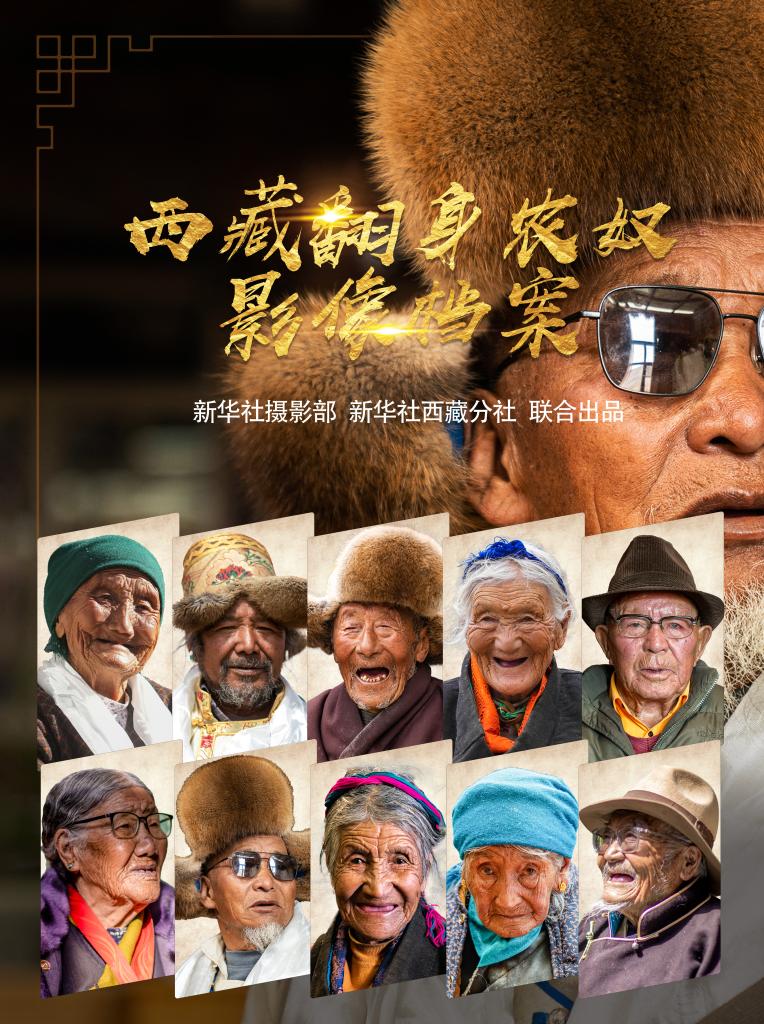

1959年3月28日,国务院颁布命令,在西藏施行民主改革,彻底废除“政教合一”的封建农奴制。从此,西藏百万农奴翻身得解放,将命运掌握在了自己手中。

历史,滚滚向前。

新华社记者深入广袤高原,走近那些翻身农奴,感受他们如今的幸福生活。

白姆

左:这是白姆老人的肖像(3月16日,新华社记者 晋美多吉摄)。

右上:在春耕大典上,白姆老人(中)和乡亲在田头休息(3月16日,新华社记者丁增尼达 摄)。

右中:这是白姆老人的身份证(3月16日,新华社记者晋美多吉摄)。

右下:在春耕大典上,白姆老人(左二)和乡亲一起跳锅庄(3月16日,新华社记者晋美多吉 摄)。

在西藏拉萨市林周县,95岁的白姆老人见证了西藏的沧桑巨变。回首往昔,老人感慨万千:“以前的日子太苦了。”

旧西藏,白姆的生活满是艰辛。从15岁起,白姆就要去林周县城支差。当时差役繁重,白姆去给农奴主种田,只有没日没夜地干活才能养活自己和孩子。糌粑、面粉这些基本食物都成了奢望,只有过年时才能吃到一点点羊肉。“穿新衣就是奢望,大家都是互相借衣服穿,因为没有鞋子穿,只能光着脚走,即便被荆棘划伤也只能默默忍受。”白姆满含热泪地回忆道。

1959年3月28日,西藏开启民主改革,彻底废除“政教合一”的封建农奴制,百万农奴翻身得解放。白姆的生活也迎来了曙光,白姆家分得了田地和牛羊,生活有了新的开始。如今,孩子争气,家里的日子也越过越好。“这几年过年时,亲戚朋友都是一大袋一大袋往家里送大米。”白姆老人说,“这与过去按碗买米的日子简直天差地别。”

白姆老人的生活变迁是西藏民主改革伟大成就的缩影。从过去的困苦不堪,到如今的生活富足,西藏人民的生活发生了翻天覆地的变化。

尼玛

左:这是尼玛老人的肖像(3月16日,新华社记者 姜帆 摄)。

右上:作为村中长者,尼玛在春耕仪式上吟唱祝福丰收的歌谣(3月16日,新华社记者 姜帆 摄)。

右中:这是尼玛老人的身份证(3月16日,新华社记者姜帆摄)。

右下:尼玛(中)与儿子巴桑次仁(左)、孙女次仁旺姆在家门口合影(3月16日,新华社记者 姜帆摄)。

日喀则市拉孜县曲下镇土林村的村民尼玛生于1952年,出生的时候身份是农奴。1959年3月28日,西藏开启民主改革,彻底废除“政教合一”的封建农奴制,百万农奴翻身得解放,7岁的他就此成为自己的主人。

尼玛说:“我的母亲是南木林县人,怀着我的时候被作为农奴卖到拉孜县,我从来没有见过自己的父亲。我出生在痛苦和黑暗中,小时候受了无数的苦。”

民主改革时,母亲和他两个人就分了23亩地,还有房子、农具等,从此生活有了希望。如今,尼玛的五个孩子都成家立业,家里拖拉机、装载机、小汽车一样不缺。

2025年1月7日,受定日6.8级地震的影响,尼玛家的房子成了危房,如今他住在临时板房里,但是他不担心以后的生活。他说:“党和政府关心我们灾区,整个冬天我们既不缺吃的又不缺烧的。现在政府又在谋划着给我们盖新房子,日子只会越过越好。”

玉珍

左:这是玉珍老人的肖像(3月12日,新华社记者 丁增尼达摄)。

右上:孙子照看着玉珍老人回屋(3月12日,新华社记者丁增尼达摄)。

右中:这是玉珍老人的身份证(3月12日,新华社记者晋美多吉摄)。

右下:玉珍老人在自家的茶馆里和孙子及邻居喝茶聊天(3月12日,新华社记者 晋美多吉 摄)。

在西藏山南市桑耶镇一栋整洁的藏式民居外,年过90的玉珍老人坐在石阶上沐浴着午后的阳光。街道上车来车往,孩子们嬉戏打闹。这个场景,对历经世纪风雨的玉珍老人而言,曾是遥不可及的奢望。

在旧西藏,身为农奴的玉珍居无定所。冬夜寒风呜咽,一家人蜷缩在发霉的毯子里,虱子横生的破毯子是全家唯一的御寒物。“农奴主说我们天生就该像牦牛一样劳作。”年少的玉珍靠给领主纺羊毛线换取糌粑,“纺锤从早转到晚,只为换一捧糌粑。”

农奴主催债的皮鞭声在风雪中回响。在感受不到温暖的日子里,父母因为没钱治病,先后离世,那是玉珍最痛彻心扉的记忆。

1959年,西藏开启民主改革,彻底废除封建农奴制,百万农奴翻身得解放。玉珍在西藏民主改革时分到了田地和房子。和玉珍一样的百万农奴第一次真正成为土地的主人。

如今玉珍家的日子过得红火,孙子开了一家甜茶馆,街坊邻居每天都会来喝茶吃面。

这位见证世纪变迁的老人说:“现在的日子比甜茶还香甜,真想让阿爸阿妈看看今天的好光景。”玉珍的故事,如雅鲁藏布江奔涌的浪花,诉说着雪域高原从封建农奴制到社会主义新天地的沧桑巨变。

旺庆

左:这是旺庆老人的肖像(3月16日,新华社记者 丁增尼达摄)。

右上:旺庆老人(左七)在春耕大典上唱颂词(3月16日,新华社记者晋美多吉摄)。

右中:这是旺庆老人的身份证(3月16日,新华社记者晋美多吉摄)。

右下:旺庆老人(右)和家人在家里合影(3月16日,新华社记者丁增尼达摄)。

在3月16日西藏拉萨市林周县举行的春耕大典上,年逾80的旺庆老人唱着流传千年的颂词,指挥着村里的年轻人进行古老的仪式,声音嘹亮,精神矍铄。

谁能想到旺庆老人的童年记忆却是充满黑暗,看不到希望。谈及旧社会的艰苦生活,他不禁感慨万千:“以前的苦,真是说也说不完。”

旺庆老人回忆道:“那时候,我们穿的衣服全是补丁,吃饭也是饱一顿饥一顿的。家里孩子多,父母每天都在为吃穿发愁。可这不是我一家的情况,家家户户都这样,日子看不到一点盼头。”

而旧社会严苛的赋税制度,更是在老人心中刻下了难以磨灭的痛苦印记。“生了男孩子,就归男方的领主;生了女孩子,归女方的领主,这都得交人头税。”旺庆老人解释说,“外地人每个月要交一克(西藏民主改革前计量单位,1克约28斤)粮食,一年就得交十二克,这税是必须得交的,一点商量余地都没有。”老人说,沉重的赋税让本就贫困的家庭雪上加霜,能在那样的日子里活下来,全靠咬牙坚持。

1959年,西藏开启民主改革,彻底废除封建农奴制,百万农奴翻身得解放。

时光流转,如今,旺庆老人一家已是四世同堂,18口人在这里过着衣食无忧的富足生活。“我只是惋惜自己变老了,享受幸福生活的时间越来越少。”旺庆老人喝着青稞酒笑着说。

玉珍

左:这是玉珍老人的肖像(3月17日,新华社记者 姜帆摄)。

右上:玉珍老人在家中浇花(3月17日,新华社记者姜帆摄)。

右中:这是玉珍老人的身份证(3月17日,新华社记者姜帆摄)。

右下:玉珍老人(左二)与孙子罗布次仁(左一)、孙媳妇次仁卓玛(右一)、曾孙罗布桑珠一起在家中合影(3月17日,新华社记者姜帆摄)。

家住日喀则市桑珠孜区聂日雄乡冲堆村的玉珍老人生于1938年,出生的时候身份是农奴。

玉珍说:“我出生于一个‘朗生’(即家奴)家庭,小时候缺吃少穿,衣服全是在补丁上打补丁。牲畜我们不能用,完全靠人力给农奴主种田,劳动一天回到家什么吃的也没有。青稞收获之后,农奴主会把粮食封存好,只留下一个小角落的青稞给我们当口粮,根本不够,只能靠晚上去帮别人做短工换粮食糊口。”

1959年3月28日,西藏开启民主改革,彻底废除“政教合一”的封建农奴制度,百万农奴翻身得解放。玉珍从此成为自己的主人,还入了党,去过北京参观学习,当过村长、乡长。

如今的玉珍老人已四世同堂,住在宽敞明亮的新房里,年近90但身康体健,每天还要侍弄一下花草。

“旧西藏时,我在农奴主楼下跟牛羊住在一起,那房子又矮又小,都直不起腰。现在盖的房子那么宽敞结实,年轻时做梦也没想过会住上这样的房子,一家人在里面太幸福了。”玉珍说。

某朗桑姆

左:这是某朗桑姆老人的肖像(3月20日,新华社记者晋美多吉摄)。

右上:某朗桑姆(中)跟女儿及街坊开玩笑(3月20日,新华社记者晋美多吉摄)。

右中:这是某朗桑姆老人的身份证(3月20日,新华社记者丁增尼达摄)。

右下:某朗桑姆(右二)和女儿及街坊在家中院子里聊天(3月20日,新华社记者丁增尼达摄)。

91岁的某朗桑姆家住西藏拉萨市堆龙德庆区乃琼街道办事处岗村,她十分健谈,喜欢唱歌,是村里的“开心果”。可是在旧西藏,她却开心不起来。

某朗桑姆的父亲是当地农奴主的马倌。由于白天马吃饱了,喂夜草时马不吃草,脖子上的铃铛就不会响,农奴主便认定是马倌没喂马,经常毒打她的父亲。年少的某朗桑姆会哭泣着安慰爸爸,不明白为什么会这样。

在资源匮乏的旧西藏,白天,农奴主的田地优先灌溉,然后才能轮到像某朗桑姆一样租种田地的农奴。老人回忆道,“我们只能在晚上去浇,水太少,庄稼都干死了。”秋收后,农奴主用低价收购粮食,剩下的青稞远远不够某朗桑姆全家的口粮用度,还得向农奴主借。

1959年,西藏开启民主改革,彻底废除封建农奴制,百万农奴翻身得解放,某朗桑姆获得了新生。“在旧西藏,连糌粑都很难吃饱。”某朗桑姆奶奶话锋一转,“可现在,各种蔬菜都有,内地运来的食物应有尽有。”老人脸上露出幸福的笑容。

洛桑

左:这是洛桑老人的肖像(3月20日,新华社记者 晋美多吉摄)。

右上:洛桑老人在家中浇绿植(3月20日,新华社记者丁增尼达摄)。

右中:这是洛桑老人的身份证(3月20日,新华社记者 晋美多吉 摄)。

右下:洛桑老人(左二)在家中和儿子及街坊聊天(3月20日,新华社记者丁增尼达摄)。

“在旧社会,我们像牲畜一样活着,死了也没人知道。”拉萨市堆龙德庆区羊达社区朗仲组的九旬老人洛桑,回忆起西藏民主改革前的苦难岁月,仍难掩激动。

洛桑13岁起就被迫为农奴主劳作。“夏天借粮,秋天还债,还不上就得挨打。”他回忆,农奴毫无尊严可言,吃不饱穿不暖,甚至与牲畜同住。

1959年,西藏开启民主改革,彻底废除封建农奴制。年轻的洛桑和百万农奴一起,迎来了真正的人身自由。“再也不用向农奴主低头,自己的路自己走!”如今,洛桑安享退休生活,子女通过努力成为国家建设者,一家和睦,日子红红火火。

洛桑的故事是西藏巨变的缩影。1959年之前,占西藏总人口不足5%的农奴主占有着绝大部分生产资料,而占人口95%以上的农奴没有生产资料和人身自由,遭受着残酷的压迫和剥削。如今,西藏农牧民人均可支配收入连续多年保持增长,社会保障全覆盖。

索扎

左:这是索扎老人的肖像(3月20日,新华社记者 晋美多吉摄)。

右上:索扎老人和家人聊天(3月20日,新华社记者晋美多吉摄)。

右中:这是索扎老人的身份证(3月20日,新华社记者晋美多吉摄)。

右下:索扎老人和家人合影(3月20日,新华社记者丁增尼达摄)。

92岁的索扎住在西藏拉萨市堆龙德庆区邱桑村远近闻名的邱桑温泉附近。作为西藏民主改革的亲历者,他用最朴实的语言,讲述了自己从农奴到自由人的生命变迁,见证了中国共产党如何带领百万农奴翻身解放,走向幸福生活。

在封建农奴制度下,农奴主占有所有的土地和资源;农奴们世代为奴,毫无尊严。“田里的农活都是我们干,但收成全归农奴主。只要做的事不合他们的意,就会挨打——棍子、鞭子,随便往身上抽。”索扎老人说。夜晚的寒冷同样难熬。“那时候,我只有一条破被子勉强盖着,能有个遮风挡雨的地方睡觉都算幸运。很多人根本没住处,刮风下雨只能硬扛。”

1959年,西藏民主改革彻底废除了封建农奴制,百万农奴迎来了新生。索扎和千千万万的农奴一样,分到了土地、牲畜。

从1959年到1998年,老人先后担任村党支部书记及乡长,骑着马走遍十里八乡宣传党的大政方针、惠民政策。1974年,老人随着西藏自治区农业参观团到祖国内地参观学习。与参观团成员在天安门的一张合影,一直被他时不时拿出来“显摆”。“现在的生活太惬意了!”老人脸上洋溢着笑容,和邻里乡亲一起喝着啤酒,畅聊这来之不易的新生活,“现在有了美好的生活,吃喝不愁,再也不用像过去那样做牛做马,这在以前想都不敢想。”如今,老人享受着养老金、医疗保险等惠民政策,儿孙满堂,日子安稳幸福。

普琼

左:这是普琼老人的肖像(3月17日,新华社记者 姜帆摄)。

右上:普琼老人(左)在孙女的陪伴下浇花(3月17日,新华社记者姜帆摄)。

右中:这是普琼老人的身份证(3月17日,新华社记者姜帆摄)。

右下:普琼老人(前)与儿子欧珠(后右一)、儿媳曲宗(后右三)、孙女其美拉姆在家中合影(3月17日,新华社记者姜帆摄)。

家住西藏日喀则市桑珠孜区联乡柳村的普琼老人生于1940年,出生时的身份是农奴。

在封建农奴制度下的旧西藏,贫富差距巨大。农奴主过着有肉有酥油的生活;而农奴们连糌粑都不够吃。“我从十五岁开始就给农奴主干最苦最累的活,白天赶着牲口去放牧、种地、搬运土石,夜晚还要去山上捡柴火。穿的是破氆氇,住的是跟牲口挨着的矮房子……什么苦都吃过了。”普琼老人说。

1959年,西藏民主改革彻底废除了封建农奴制,百万农奴迎来了新生。从此,普琼不但成为自己的主人,还入了党,当上了村小组组长、安全委员、民兵队长。

如今的普琼老人已四世同堂,住在宽敞明亮的新房里。“我家户口上有10个人,家里共有27亩地,拖拉机、装载机和小汽车一样不缺,每年收入有三四十万元。”普琼老人非常满意现在的幸福生活。

格桑美多

左:这是格桑美多老人的肖像(3月12日,新华社记者丁增尼达摄)。

右上:格桑美多老人(左二)和家人一起看电视(3月12日,新华社记者丁增尼达摄)。

右中:这是格桑美多老人的身份证(3月12日,新华社记者 晋美多吉 摄)。

右下:格桑美多老人(前)和家人的合影(3月12日,新华社记者 晋美多吉 摄)。

家住西藏山南市扎囊县桑耶镇的81岁老人格桑美多,见证了西藏从封建农奴制到社会主义新天地的沧桑巨变。

“在旧西藏,我没有一件像样的衣服,脚上没有鞋子,连袜子都是补丁摞着补丁。”格桑美多老人回忆道。在封建农奴制度下,农奴不仅要承担沉重的人头税,还要服各种差役。“晚上经常不能睡觉,要服侍主人。而没活干的时候,我的父母就只能靠乞讨来养活全家人。”说到这里,老人哽咽了。

西藏民主改革后,格桑美多的生活发生了翻天覆地的变化。“现在的生活太幸福了!分到了田地,住上了好房子,想吃什么东西都能吃得到。” 格桑美多老人说。

从昔日的苦难岁月,到如今的幸福生活,老人的回忆,是对旧西藏黑暗历史的控诉,更是对新西藏美好生活的礼赞。

只有经历寒冬的人

才知道春天的温暖

如今

西藏的翻身农奴

早已过上了

祖辈们梦寐以求的幸福生活

策划:赖向东 储国强

统筹:费茂华 晋美多吉

记者:晋美多吉 姜帆 丁增尼达 庄云凯

参与采写:格桑边觉 普布次仁 李西铨

海报制作:旦增努布

图片编辑:谢秀栋 郭昱 黄博涵 刘莲芬

新媒体编辑:谢秀栋 张铖 郝建伟 吕帅