新华社拉萨6月21日电(记者刘洲鹏、姜帆)11日,我和同事从拉萨出发,到平均海拔超过5000米的羌塘国家级自然保护区甜水湾一带,寻找藏羚羊迁徙、产羔的踪迹。

一路上高山辽阔,阳光被厚厚的云翳遮挡,在草原和湖泊上投下巨大的阴影。我们沿着317国道驱车10小时抵达那曲市尼玛县,短袖换成了加厚羽绒服。从夏天走进“冬天”,其实也不过是从拉萨的早晨到尼玛的夜晚,一天的路程而已。

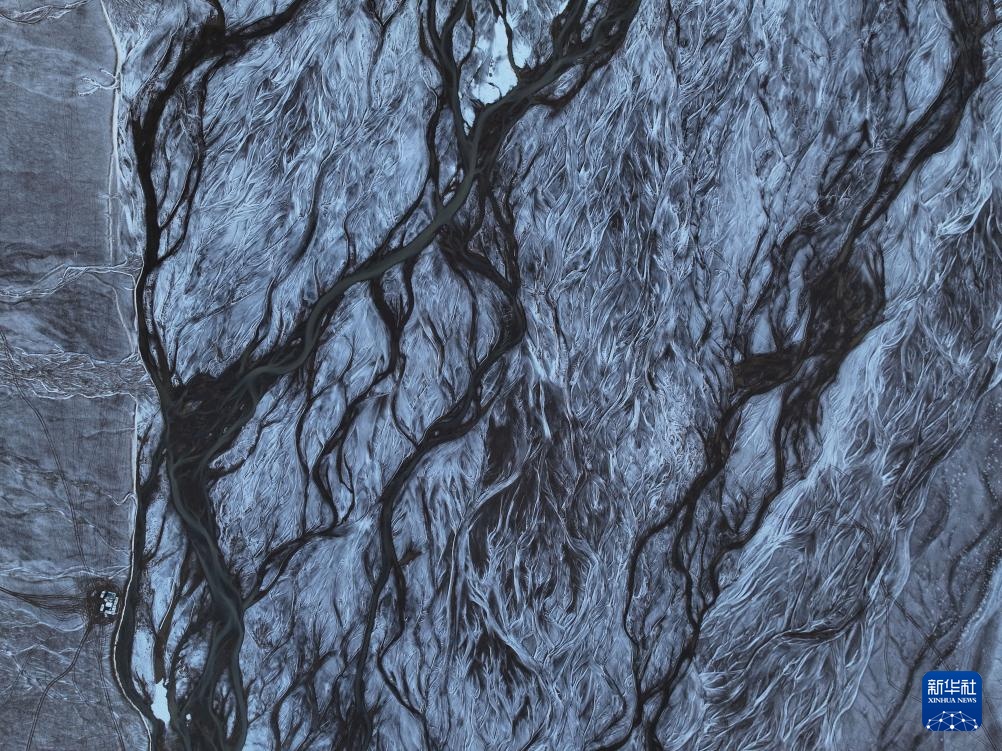

这是6月10日在西藏那曲市拍摄的“天空之树”(无人机照片)。新华社记者 晋美多吉 摄

无人区天气极端,物资匮乏,没有一丁点信号——这是我第二天傍晚抵达马依野生动物管护站才意识到的,这里距离县城上百公里,距离甜水湾还有一天的车程。

“你猜无人区为什么叫无人区?”管护站站长罗布告诉我,接收信号需要到数公里外的山坡上,平日巡护只能靠对讲机,寂寞是他们的日常。

晚上,我们在管护站安顿下来,房间里有打酥油茶的搅拌机、电饭煲和电视机,屋里的火炉烧得正旺,时不时要把牛粪掰碎了放进去,再加两铲弹珠似的羊粪球,足够暖和,一天就过去了。

野生动物专业管护队员们在无人区深处的罗布玉杰烈士纪念碑前默哀致敬(无人机照片,5月10日摄)。 新华社记者 姜帆 摄

翌日清晨,我们往甜水湾方向出发,同行的三辆皮卡车载满各类物资。没有信号,也没有现成的路,车队只能凭记忆和巡护时留下的车辙前行,没有车辙时,形状各异的山就是路标。

我们路过罗布玉杰牺牲地附近,这里距最近的人类活动区约370公里。罗布玉杰,西藏自治区尼玛县原森林公安派出所一级警司,2002年抓捕盗猎分子时牺牲,尼玛县有一个管护站以他命名。在这里,人们为他立了一座烈士纪念碑。

黑色的纪念碑上系满了洁白的哈达,好像在被拥抱。

西藏自治区生态环境厅数据显示,2016年至2023年,西藏年均提供生态岗位50多万个,每年人均增收3500元。

空中俯瞰甜水河旁野生动物专业管护队员们的临时营地(6月14日摄 无人机照片)。新华社记者 普布次仁 摄

傍晚,我们在甜水湾畔驻扎,观察途经的藏羚羊。远处高山上留有密密麻麻的线条,是它们迁徙时留下的印迹。

六月了,无人区的湖面仍有未化的冰雪,初融的湖水在日光下宛如银箔。地平线上的藏羚羊群奔跑跳跃,像夏天浮动的柳絮。

下雪了,太阳却还在晒着,落雪马上融化,土地泥泞潮湿。管护员熟练地用钢棍搭设帐篷,用土掩好帐篷边缘,并在一旁架起发电机。

6月13日,记者在享用帐篷里的晚餐。新华社记者 费茂华 摄

晚上,低温、缺氧、没有火炉,睡袋在雪夜的帐篷里显得很单薄,每个小时都会因为头疼醒来一次。

无人区环境恶劣,天敌相应减少,为藏羚羊提供了相对安全的繁衍环境;由于长时间生活在这里,它们具备了高效利用稀薄空气中氧气的能力。

这是在甜水河畔荒滩雪地中向产羔地迁徙的藏羚羊(6月15日摄 无人机照片)。新华社记者 晋美多吉 摄

隔天拉开帐篷时,外罩和停放的车辆已被白霜紧紧包裹。

这一天,下了三场雪。

一场雪在清晨,同事带着迷彩布去拍摄藏羚羊了,他们成功了——随着太阳升起,藏羚羊群悠然现身。“最近的时候离我们只有20米!”他们告诉我。

一场雪在下午,雪停时我在营地近距离接触到了一只被狼咬伤的母藏羚羊。她被皮卡车运回来,袭击她的狼不敢接近营地,悻悻离去。

羌塘国家级自然保护区的野生动物专业管护队员在安抚受伤的藏羚羊(6月13日摄)。新华社发 旦增 摄

受伤的母羊四肢无力地耷拉着。罗布说,她怀着孕。

罗布娴熟地用酒精清洁创面,手持针线慢慢地缝合她的肚皮——这场手术进行了50分钟,母藏羚羊渐渐可以动了,她用鼻尖蹭了一下罗布的手,挣扎着起身,缓缓往东走去——那里是产羔地。

第三场雪悄然而至,母羊的背影消失在雪中。远方地平线上,依稀可以看到她的族群整齐地排列着蠕动,像捧起一条轻盈的哈达,静待她归。