读报

1975年5月28日,《西藏日报》头版头条刊发新华社消息《我国登山队从北坡胜利登上珠穆朗玛峰》和评论《敢于攀登高峰》。消息写道:“九名男女登山运动员在珠峰峰顶展开了鲜艳的五星红旗,竖立了一个写有‘中华人民共和国登山队’字样的三米高的红色金属测量觇标,拍摄了顶峰的照片和影片,并测量了顶峰覆雪深度,采集了冰雪样品和岩石标本,还做了无线电遥测心电图,为我国精确测定珠穆朗玛峰的高程和有关科学研究创造了非常重要的条件,提供了十分珍贵的资料。”

从山脚到峰顶、从高峰到更高峰——

登顶珠峰:更高更远 永无止境

讲述

边巴扎西:辉煌背后的“伤痛”

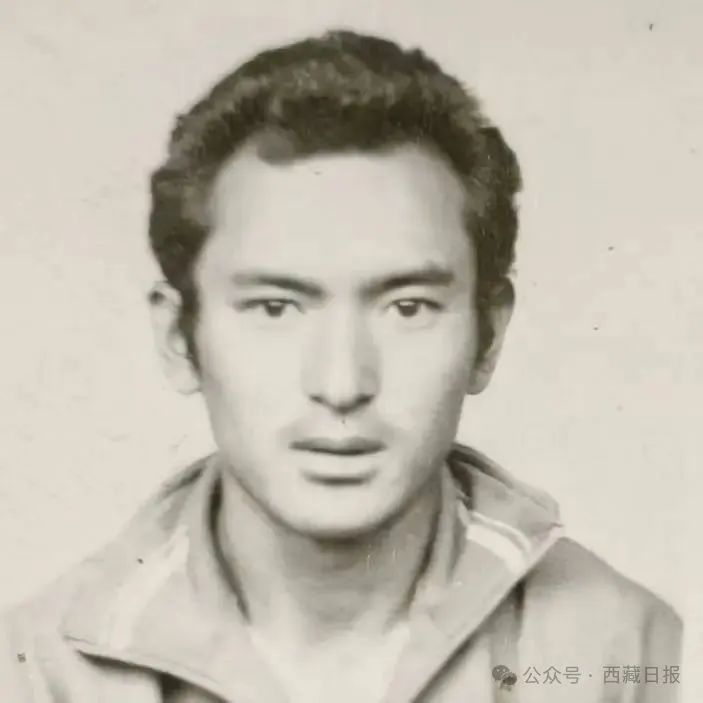

“可能刚开始看到我的脸,你会感到有点害怕,虽然这些年我一直在积极治疗,但还是无法改变面瘫的现实。”在前往珠峰大本营的路上接受记者采访时,著名登山运动员边巴扎西说。

(图片由边巴扎西本人提供)

(图片由边巴扎西本人提供)导致边巴扎西面瘫的事故,发生在2005年5月27日,他与队友仁那一起前往巴基斯坦境内准备攀登迦舒布鲁姆Ⅰ峰的路上。那次事故,导致队友仁那牺牲,而他则留下了面瘫的后遗症。即使这样,也没能阻挡边巴扎西在登山路上一路向上攀登的脚步。

1993年,边巴扎西加入西藏14座8000米以上高峰探险队,先后登顶卓奥友峰、道拉吉利峰等13座高峰,2007年7月与队友成功登顶迦舒布鲁姆Ⅰ峰,完成全球14座8000米以上高峰集体登顶壮举,成为世界上第16位取得此成就的登山家。

1999年5月,边巴扎西作为主力队员与队友成功登顶珠穆朗玛峰,采集第六届全国少数民族传统体育运动会圣火火种,并以4小时47分创下8300米至峰顶的最快登顶纪录。此次登顶,最让他引以为傲的,是保持着在没有帐篷等御寒设备的情况下,在珠峰顶上停留138分钟的中国登山纪录。

辉煌和荣耀,是由一次次不为人知的汗水、鲜血凝结而成,源于默默地付出甚至牺牲,更离不开登山英雄对登山事业的无限热爱。

“20岁那年,我第一次攀登卓奥友峰,负责将登山物资运送到海拔将近7000米的地方。攀登过程中,感觉自己随时可能会昏倒,缺氧让我头痛欲裂,当时嘴里全是血腥味,虽然口渴,但是不敢吃雪,那样嗓子会嘶哑和水肿。”边巴扎西回忆说。

2005年5月27日,边巴扎西与队友仁那在巴基斯坦境内前往迦舒布鲁姆Ⅰ峰的路上,遭遇滚石袭击,仁那被击中头部,没能坚持到直升机的救援,不幸牺牲。仁那的牺牲,至今让边巴扎西难以释怀。

“我幸运地活了下来,但是脸上右部神经被滚石砸中,导致至今面瘫。”时隔多年,边巴扎西仍然无比难过,“现在想想都觉得心里痛啊,那时,仁那和我已经成功登顶了13座海拔8000米以上的高峰,他就差1座了啊!”

2007年,在仁那去世两年后,他的妻子吉吉毅然参加西藏14座高峰探险队攀登最后一座高峰迦舒布鲁姆Ⅰ峰的活动,并成功登顶,代替丈夫完成了登顶14座高峰的愿望。

如今,再次站在珠峰脚下,边巴扎西那张为国负伤的脸,依然坚毅。

“登顶珠峰的时候,太阳刚好升起来,山间云雾缭绕,这简直是一种视觉上的享受。”边巴扎西开心地说,“我感激一切,这种美好的感受,是如今多么优渥的生活都换不来的。”

罗则:“那一次,本该他登顶!”

今年88岁的罗则,是1975年登顶珠峰的“九勇士”之一。

“能够健康地活到今天,回首往事,我心中充满感恩与自豪。我特别忘不了逝去的好战友邬宗岳,他是我登山生涯中,最令我心痛和感动的一个人!”提及邬宗岳的名字时,罗则哽咽地说。

邬宗岳,云阳人,登山运动员,运动健将。1959年入选中国登山队。1960年攀登珠峰时,曾达8500米高度。1975年5月,在从北坡攀登珠峰突击顶峰时,于海拔8450米处遇难。

站在珠峰脚下,罗则告诉记者:“50年前,邬宗岳和我们一起登珠峰,他为了拍摄到珍贵的登顶镜头资料,走到队伍最后面,拍摄完毕,当他背上背包准备继续攀登时,因为踩到岩石板上的碎石,失足直接滑坠下去了。”

1975年再登珠峰时,邬宗岳已经42岁,是整个登顶队伍中年龄最大的。队伍即将开赴西藏时,长期分居两地的妻子才由成都调至北京,但他顾不得安排好家事就匆忙奔赴西藏。

经验丰富的邬宗岳被组织指派为登山队副政委,兼任登顶第一突击队队长,还负责拍摄工作,承担心电遥测任务。登顶过程中,他除了和大家一样背着鸭绒睡袋、氧气瓶、食品等物资,还多背了一部摄影机、一架照相机和一支信号枪,负荷比所有人都重。

罗则回忆说,当年登山队到达海拔7600米营地后,邬宗岳冒着零下30摄氏度的严寒,揭开衣服,将穿着的“电极衣”上的插销固定在心电发射机上,裸露着手、脚在雪地上躺了约20分钟,向大本营发射心电讯号,经过两次试验,终于测试成功。

次日,突击队向海拔8600米的最后一个营地进发途中,为了留下运动员们与大自然搏斗的珍贵镜头,邬宗岳解开绳子,走在队伍后面进行拍摄。按常规,在高山攀登,必须结成登山小组,否则会有危险,但为了更好地完成拍摄任务,他选择了与队友分开,渐渐地消失不见。

晚上9点左右,到达突击营地的队员们准备去接应邬宗岳,但已经看不到他的踪影了。

成功登顶珠峰之后,罗则和其他队员在下撤途中寻找邬宗岳的踪迹。在下撤到8400多米的高度时,发现天空中盘旋着很多黄嘴鸟,这让他想起在家乡放羊时,如果看见这种黄嘴鸟,就说明附近有尸体。

“后来,我们循着黄嘴鸟周围漂浮的红白色物体找过去,那是他已经破烂的衣服里飘出来的鸭绒,找到了已经被冻得僵硬的邬宗岳的遗体。”说到这里,罗则的眼眶中浸满了泪水,“遗憾的是,当时登顶队员们体力已经消耗殆尽,我们无法将他的遗体运下来,只能用一片片岩石盖住他的遗体。这就是我的战友邬宗岳,为了中国的登山事业,他永远留在了珠峰。”

1975年7月19日,《光明日报》以“珠穆朗玛一青松”为题详细报道了邬宗岳英勇献身的经过,并赋诗一首:“巍巍珠峰云天耸,无高不攀众英雄;可歌可颂邬宗岳,珠穆朗玛一青松!”

同年,邬宗岳被北京市革命委员会追认为烈士。

珍贵影像

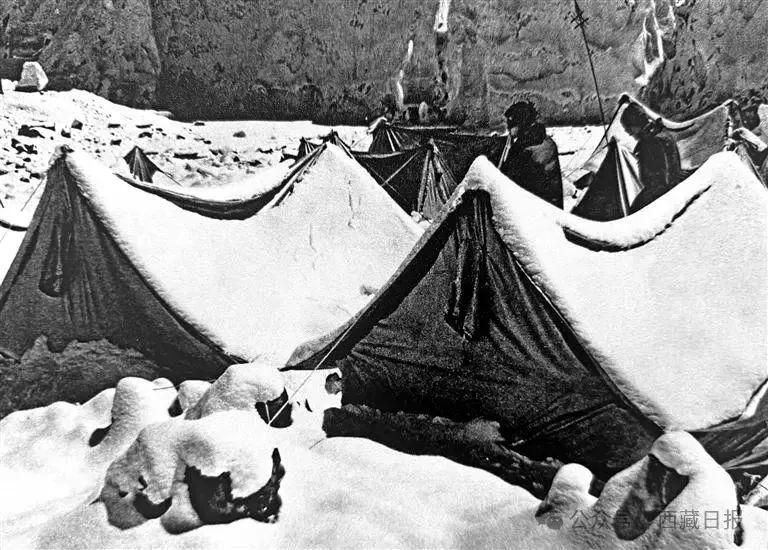

图为1975年,登顶珠峰时的6000米营地帐篷。(西藏自治区登山队提供)

图为1975年,登顶珠峰时突击队誓师出征。(西藏自治区登山队提供)

图为1975年,登顶珠峰的“九勇士”。(西藏自治区登山队提供)

图为1975年,突击队队员在珠峰峰顶休息。(西藏自治区登山队提供)

图为2017年,西藏自治区登山队队员在珠峰脚下举行主题党日活动。(西藏自治区登山队提供)

图为2025年5月6日,登山勇士们参加纪念中国人再登珠穆朗玛峰50周年系列活动之“登山勇士缅怀活动”时合影。 记者 郑璐 摄

图为2025年2月,第九届亚冬会赛场上的索朗曲珍。(西藏自治区登山队提供)