读报

1990年11月22日,《西藏日报》头版刊发消息《江孜县成为我区第一个粮油亿斤县》,文中写到,地处年楚河畔的江孜县,今年粮油又获丰收,总产超过1亿斤,成为西藏有史以来的第一个粮油亿斤县……他们根据江孜县情,制定了四个保证的政策……

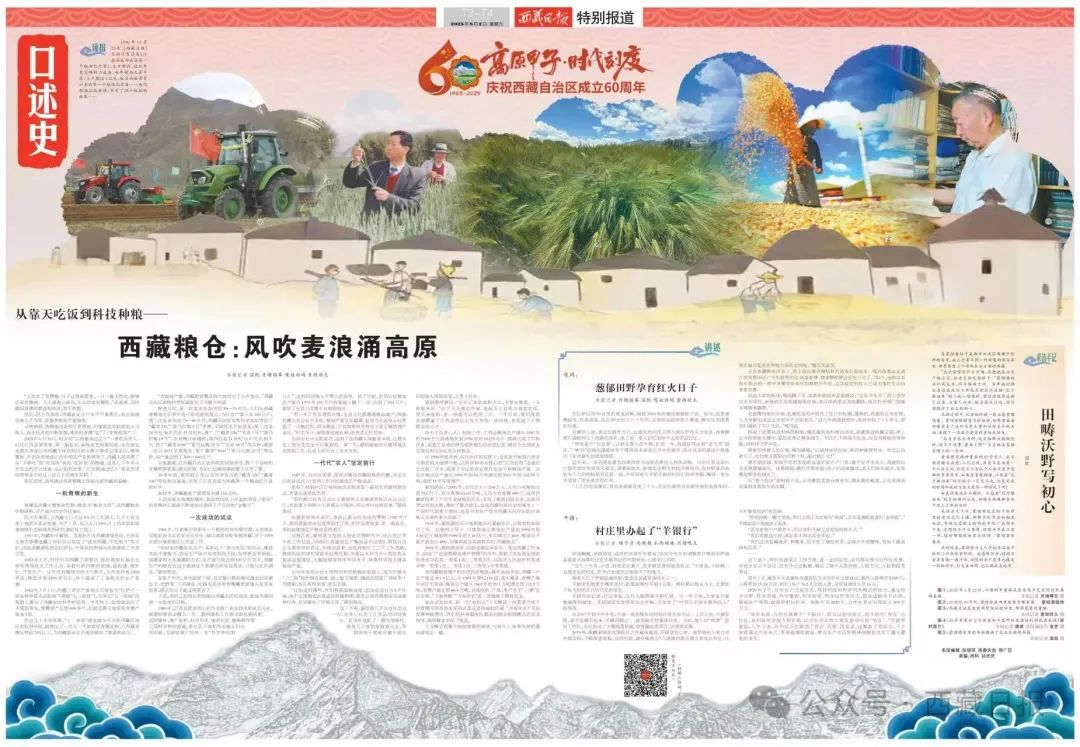

从靠天吃饭到科技种粮——

西藏粮仓:风吹麦浪涌高原

讲述

嘎玛:葱郁田野孕育红火日子

在拉萨以西50公里的堆龙河畔,海拔3900米的德庆镇静卧于此。如今,这里青稞摇曳、炊烟袅袅,而在20世纪五六十年代,这里曾是经济底子薄弱、群众生活困难的村落。

图为拉萨市堆龙德庆区德庆镇政府专干嘎玛。记者 索朗旺久 摄

贫瘠的土地、落后的耕作方式,让那时的村民不得不到拉萨街头讨生活,背着糌粑口袋跋涉几十里路的身影,成了老一辈人记忆里抹不去的苦涩记忆。

“犁地是个‘苦差事’,以前全靠人拉牛拽,忙活一年,收成好坏全看‘老天爷’脸色。”“90后”的德庆镇政府专干嘎玛虽未曾亲历早年的艰辛,却从母亲的讲述中拼凑出了往昔耕作的困难图景。

近年来,一系列强农惠农政策持续为高原农耕注入科技动能。自治区农业农村厅每年组织专家深入基层,带着新技术、新理念定期为村民开展培训,各村配备的农牧专干与科技特派员扎根一线,在田间地头手把手指导村民们科学种植,嘎玛一家也享受到了农业进步的红利。

“上几次培训课后,我母亲就像是变了个人,总是拉着我分享新学到的农技知识,现在她可是我在种植方面的老师呢。”嘎玛笑着说。

走在新翻耕的田垄上,泥土混合着青稞秸秆的清香扑面而来。嘎玛指着远处成片的青稞田说:“今年新种的这18亩青稞,磨成糌粑够全家吃三年了。”如今,他和母亲每年都会把一部分青稞卖给邻村的糌粑合作社,这笔稳定的收入已成为他们生活的重要支撑。

说起丰收的秘诀,嘎玛蹲下身,指着新砌的水泥渠壁说:“这是今年开工的小型农田水利项目,新修的支渠连通每块田地,老旧排洪渠也彻底翻新,现在拧开闸门就能实现精准灌溉。”

走进嘎玛家的田地,机械的轰鸣声取代了往日的吆喝,播种机、收割机往来穿梭,几天便能完成过去全家半个月的农活。“前几年购置农机时,政府补贴了1万多元,帮我们减轻了不少负担。”嘎玛说。

得益于政策扶持和科技赋能,德庆镇的高标准农田里,滴灌管道纵横交错;净土公司的智能大棚中,温控系统正精准调节。村民们不再靠天吃饭,而是用数据指导种植,用科技守护丰收。

望着长势喜人的庄稼,嘎玛感慨:“以前种地凭经验,现在种地靠科学。相信以后的日子,也会像这葱郁的田野一样,越过越红火!”

漫步德庆镇,宽阔平坦的水泥路直通家家户户门前,随手拧开水龙头,清澈的自来水便潺潺流出。夜幕降临,路灯次第亮起,孩子们追逐嬉戏,老人们围坐闲谈,处处都是鲜活的烟火气。

从“靠天吃饭”到科技兴农,从贫瘠荒芜到仓廪充实,德庆镇的蜕变,正是雪域高原蓬勃发展的生动注脚。

平措:村庄里办起了“羊银行”

河流蜿蜒、绿茵似毯,这样的风景年年都有,但对今年年初调整到日喀则市萨迦县雄麦乡曲堆村任党支部书记的平措来说,心境早已不同。

图为日喀则市萨迦县雄麦乡曲堆村党支部书记平措。记者 杨子彦 扎西顿珠 旦增嘎瓦摄

“这几十年来,乡里、村里变化最大、进步最显著的就是牧业。”平措说,小时候一直想走出的村庄,如今已变成自己割舍不下的地方。

雄麦乡位于萨迦县城西部,曾是全县最贫困的乡之一。

平措家住雄麦乡嘎布切村,距离曲堆村不到5公里。两村都以牧业为主,长期处于较为封闭且自给自足的状态。

平措告诉记者,打记事起,全村人就围着羊群忙碌。可一年下来,大家也只能勉强维持温饱。直到国家发放草原生态补贴,才改变了“村里几乎没有额外收入”的情况。

从2017年到今年年初,平措一直在嘎布切村担任党支部书记。上任之初,平措发现,家乡发展不起来,关键问题之一,就是缺乏村集体经济。为此,他与村“两委”、驻村工作队,先后尝试了大棚蔬菜种植、劳务输出等项目,但成效甚微。

2019年,眼瞅着脱贫攻坚收官之年越来越近,平措急在心里。他带领村干部立足村情实际,不断排查短板、总结经验,最终梳理出“与曲堆村联合建立养殖合作社,壮大村集体经济”的思路。

“兜兜转转一圈才发现,我们之前认为发展的‘瓶颈’,其实是增收致富的‘金钥匙’。”平措滔滔不绝地讲了起来。

“因为家家户户都养羊,所以我们不缺乏有经验的牧羊人。”

“我们考察过市场,高品质羊肉尤其受欢迎。”

“我们这里盐碱地多,种粮难,但羊吃了碱性牧草,会减少羊肉膻味,有助于提高肉的品质。”

……

说干就干,两村迅速成立工作专班,逐一走访宣传,动员群众参与合作社发展。分批分层召开会议,经充分讨论酝酿,确定了绵羊入股价格、入股方式、入股期限等事宜。

同年7月,雄麦乡玉麦畜牧养殖农民专业合作社注册成功,最终入股绵羊5305只,入股草场17.24万亩,两村136户562人全部入股,设常驻放牧人员16人。

2020年3月,合作社正式运营后,坚持传统和科学饲养模式相结合,通过科学分群、科学养殖、科学繁育、科学防疫、科学出栏等方式,提高适龄母羊比例,缩短生产周期,提高育肥出栏率。2020年至2022年,合作社累计实现收入400余万元。

“简单来说,合作社就像个‘羊银行’,群众以股份形式,把羊折价‘存在’合作社,我们每年会按入股价格,以分红形式给大家发放15%的‘利息’。”平措笑着说,几年下来,合作社不光做到了民办、民管、民受益,还解放了劳动力,不少家庭通过外出务工,多渠道增收致富,群众生产生活和精神面貌也发生了翻天覆地的变化。

珍贵影像

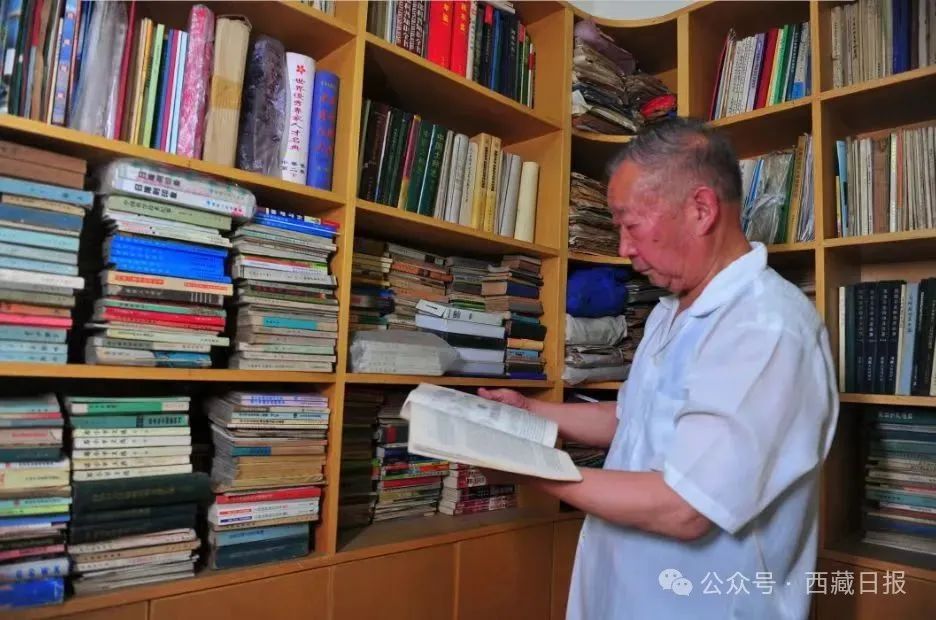

图为20世纪90年代,蒙绍潜在田里查看青稞长势。蒙绍潜提供

图为蒙绍潜家里的书柜摆满了农业方面的书籍。记者 温凯 摄

图为2025年5月22日,日喀则市桑珠孜区东嘎乡色定村村民春耕春播。记者 旦增嘎瓦 摄

图为西藏自治区农牧科学院试验田里,郁郁葱葱的青稞。记者 索朗旺久 摄

图为拉萨市墨竹工卡县唐加乡莫冲村尼唐组的村民在秋收。(资料图片)